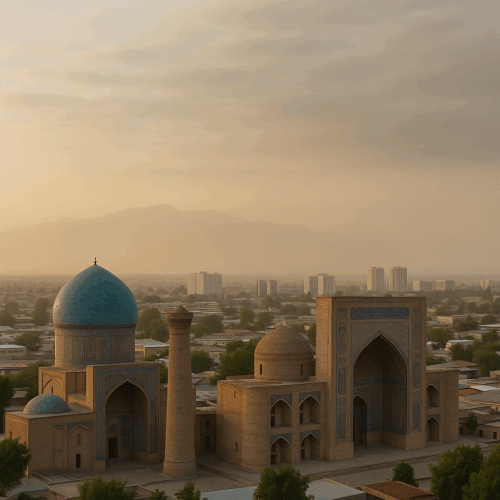

Städte in Zentralasien tragen die Hauptlast der sich verschärfenden Klimakrise. Steigende Temperaturen führen zu einem Anstieg hitzebedingter Todesfälle, wirtschaftlichen Störungen und Infrastrukturschäden.

Einem Bericht der Weltbank und der Globalen Einrichtung für Katastrophenvorsorge und Wiederaufbau zufolge gehören die Hauptstädte Usbekistans, Kasachstans, Kirgisistans und Turkmenistans zu den am stärksten betroffenen Regionen.

In Taschkent, Astana und Bischkek gibt es aufgrund extremer Hitze bereits jetzt zwischen 19 und 21 zusätzliche Todesfälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr.

Die südlichen Städte Usbekistans, Termez und Turtkul, gehören mittlerweile zu den heißesten, und Klimaprognosen deuten darauf hin, dass die Bedingungen dort noch schärfer werden.

Bis zum Jahr 2090 wird Nukus voraussichtlich bis zu 77 Tage im Jahr extremer Hitze ausgesetzt sein – Tage, an denen die Feuchtkugeltemperatur 30,5 °C übersteigt, sodass selbst leichte Aktivitäten im Freien gefährlich werden.

Sowohl in Termez als auch in Turtkul wird zudem ein starker Anstieg der Zahl der „heißen Tage“ erwartet. Dabei handelt es sich um Tage, an denen das 95. Perzentil der historischen Höchsttemperaturen überschritten wird.

In Aschgabat steigt die Zahl auf bis zu 28.

Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in Großstädten wie Taschkent und Astana bis 2090 auf 10.000 bis 23.000 pro Jahr steigen könnte.

„In Europa und Zentralasien sind in den vergangenen beiden Jahrzehnten Zehntausende Menschen aufgrund der Hitze gestorben, und bis 2050 könnte sich diese Zahl in vielen Städten verdoppeln oder verdreifachen, was der Zahl der Verkehrsunfälle entspricht“, heißt es in dem Bericht.

Die Studie, in deren Rahmen 70 Städte in der Region Europa und Zentralasien analysiert wurden, zeigt, wie dichte Bebauung, begrenzte Grünflächen und veraltete Infrastruktur zum „städtischen Wärmeinseleffekt“ beitragen – einem Umweltphänomen, bei dem die Oberflächen von Städten Wärme einfangen und abstrahlen, wodurch die lokalen Temperaturen um mehrere Grad ansteigen.

Dunkler Asphalt beispielsweise absorbiert bis zu 95% der Sonnenstrahlung.

In Taschkent hätten der großflächige Ausbau der Straßen und die Massenparkplätze die Stadt in eine „wahre Bratpfanne“ verwandelt, heißt es in dem Bericht.

KI-Modelle deuten darauf hin, dass die Lebensqualität in Taschkents Stadt bis in die 2050er Jahre so stark abnehmen könnte, dass die Bevölkerungszahl zu schrumpfen beginnt. Die wirtschaftlichen Kosten steigen bereits.

Aufgrund der steigenden Temperaturen könnten in der gesamten Region über 87.000 Vollzeitarbeitsplätze verloren gehen, wobei Usbekistan mit über 22.000 verlorenen Arbeitsplätzen die höchste Zahl zu beklagen hätte.

Besonders hart von der geringeren Produktivität und den kürzeren Arbeitszeiten betroffen sind die Sektoren Tourismus, Baugewerbe, Landwirtschaft und Transport – insbesondere jene, die auf Arbeitskräfte im Freien angewiesen sind.

In vielen Städten bricht die während der Sowjetzeit errichtete Infrastruktur unter der Belastung durch den Klimawandel zusammen. Kirgisistan berichtet, dass durch extreme Temperaturen jährlich rund 200 Kilometer Straßen beschädigt werden. Dies führt nicht nur zu kostspieligen Reparaturen, sondern unterbricht auch wichtige Lieferketten und Handelsrouten.

„Während Hitzewellen kommt es zu Geräteausfällen, Energiesysteme werden überlastet und Lieferketten kommen zum Erliegen“, heißt es in dem Bericht. „Extreme Hitze verringert zudem die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Sie verlangsamt die Arbeit der Arbeiter, verkürzt die Arbeitszeit und verringert die Produktion, insbesondere in Branchen, die extremer Hitze ausgesetzt sind.“

Auch die Gesundheitssysteme stehen unter Druck. Krankenhäuser und Notaufnahmen in der Region haben mit der Behandlung einer wachsenden Zahl von Patienten mit Hitzeschlag und Komplikationen chronischer Erkrankungen zu kämpfen.

Besonders betroffen sind gefährdete Bevölkerungsgruppen – insbesondere ältere Menschen und Menschen mit niedrigem Einkommen.Trotz dieser Herausforderungen sei den Städten laut Weltbank noch Zeit zum Handeln.

„Sie können städtische Räume kühler machen, etwa indem sie Baumkronen ausdehnen und Parks und Gärten anlegen. Sie können Leben bei extremer Hitze schützen, etwa durch Frühwarnsysteme. Sie können die Infrastruktur an eine heißere Zukunft anpassen, etwa indem sie Schulen, Krankenhäuser und Wohnhäuser mit passiven Kühlsystemen ausstatten und hitzebeständige Materialien verwenden. Und sie können Prinzipien der Hitzebeständigkeit in Regierungsprogramme integrieren“, empfiehlt der Bericht.

Weitere Vorschläge umfassen den Einbau von Kühlsystemen in öffentliche Verkehrsmittel, die Beschattung von Bushaltestellen und die Neugestaltung der städtischen Infrastruktur mit klimaresistenten Materialien.

„Städte und Bürgermeister übernehmen die Führung bei der Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung hitzeresistenter Maßnahmen. Für den Erfolg benötigen sie jedoch ein klares Mandat, eine nachhaltige Finanzierung und eine enge Abstimmung mit den nationalen Behörden“, sagte Megha Mukim, leitende Stadtökonomin bei der Weltbank. „Sofortiges Handeln kann Leben retten und den Wohlstand der Städte in der ECA-Region für die kommenden Jahrzehnte stärken.“

Mukim betonte, echter Fortschritt hänge davon ab, „vor Ort Maßnahmen zu ergreifen: Verantwortlichkeiten klar abzugrenzen, kommunale Kapazitäten aufzubauen und Fragen der Hitzeresistenz in die täglichen Aktivitäten staatlicher Stellen zu integrieren – von der Zoneneinteilung über die Budgets bis hin zur Planung des öffentlichen Gesundheitswesens.“

Da mehr als 70 % der Bevölkerung der Region in städtischen Gebieten leben, steht viel auf dem Spiel.

Dieser Artikel erschien zuerst in englischer Sprache bei unserem Kooperationspartner bne IntelliNews