Autoren: Pavel Devyatkin, Anatol Lieven und Artin DerSimonian

Fast 30 Jahre lang galt die Arktis als „außergewöhnlich“, da die Region vom traditionellen geopolitischen Wettbewerb verschont blieb. Dieser Exzeptionalismus rührte von der Rede des verstorbenen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow 1987 in Murmansk her, in der er die Arktis zu einer „Zone des Friedens“ erklärte. Gorbatschow forderte außerdem zirkumpolare Zusammenarbeit, Entmilitarisierung und die Einberufung eines „gemeinsamen Arktis-Forschungsrats“, was 1996 zur Gründung des Arktischen Rates führte.

In der Zeit nach dem Kalten Krieg entsprach die Arktis größtenteils Gorbatschows Vision: Sie florierte als Ort wissenschaftlicher Zusammenarbeit, unter indigener Einbeziehung und ohne militärischen Wettbewerb.

Die politischen Folgen des Ukraine-Krieges beendeten jedoch abrupt die Abschottung der Region von den konventionellen Anforderungen der Geopolitik. Im Jahr 2022 setzten die sieben westlichen Mitgliedsstaaten des Arktischen Rates ihre Vollversammlungen vorübergehend aus, was zu Erklärungen führte, der arktische Exzeptionalismus sei tot, gestört oder korrumpiert. Diese Aussetzung war leider nicht der erste, sondern der bedeutendste und jüngste Bruch mit dem arktischen Exzeptionalismus.

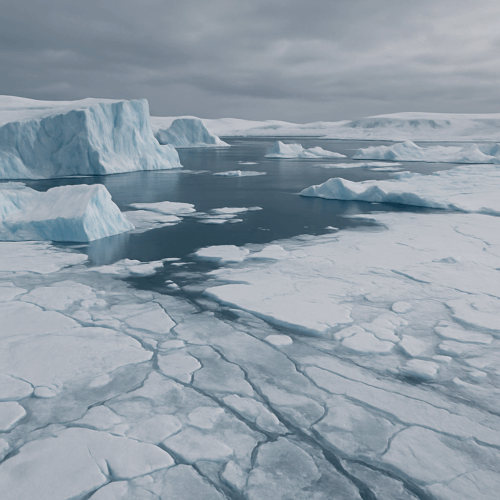

Jahrelang war der Klimawandel – und das Schmelzen des prähistorischen Eises in der Arktis – keine ferne Bedrohung mehr, sondern ein dringendes Problem, das die Geografie, das Leben und die Lebensgrundlagen der Menschen in der Region veränderte. Streitigkeiten über den Klimawandel und die Frage, was dagegen zu tun sei, führten auch zu Zerwürfnissen zwischen den bislang kooperierenden Großmächten der Arktis. 2019 scheiterte das Ministertreffen des Arktischen Rates im finnischen Rovaniemi an einer gemeinsamen Erklärung, weil der damalige US-Außenminister Mike Pompeo mit der Verwendung des Begriffs „Klimawandel“ in dem vorgeschlagenen Dokument nicht einverstanden war.

Gleichzeitig zeigte sich in der Region erneut die hässliche Seite der Militarisierung. Die Rivalität zwischen den USA, Russland und China verschärfte sich, und das schmelzende Eis der Arktis öffnete zuvor unzugängliche Gebiete für kommerziellen und militärischen Wettbewerb. Russland begann mit Militärübungen zum Schutz der Nördlichen Seeroute und wertete den Verwaltungsstatus seiner Nordflotte auf. 2021 gründete es den Nördlichen Militärbezirk, der nach Finnlands NATO-Beitritt 2023 in den größeren, wiederhergestellten Militärbezirk Leningrad eingegliedert wurde. Russland und China unterzeichneten 2023 ein Kooperationsabkommen zwischen ihren Küstenwachen und ließen 2024 gemeinsam Bomber innerhalb der Luftidentifikationszone Alaskas fliegen. Die USA wiederum haben Interesse an der Annexion Grönlands aufgrund seiner natürlichen Ressourcen und strategischen Lage sowie an Kanada bekundet. Der NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens und die bilateralen Verteidigungsabkommen der USA mit diesen Staaten haben das Machtgleichgewicht in der Arktis ebenfalls verschoben.

Die Beziehungen in der Arktis befinden sich derzeit im Wandel. Militarisierung und Wettbewerb nehmen zu, sind aber noch nicht dauerhaft etabliert. Es besteht die Chance – wenn sie genutzt wird –, diesen Abwärtstrend umzukehren und die arktische Ausnahmestellung wiederherzustellen.

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Militarisierung in der Arktis

Klimawandel und Sicherheit werden oft als getrennte Bereiche behandelt, sind in der Arktis jedoch untrennbar miteinander verbunden. Wie bereits erwähnt, ist es der Klimawandel in der Arktis – die Erwärmung ist drei- bis viermal schneller als im Rest der Erde –, der zu neuen Bereichen und Formen militärischer Konkurrenz in der Region führt. Daher ist es unerlässlich, dass Washington bei der Bewertung seiner Interessen und der Formulierung einer umfassenden Arktispolitik eine klimatologische Perspektive einbezieht.

Zwar sind die Risiken des traditionellen geopolitischen Wettbewerbs in der Arktis erheblich und nehmen zu, doch die größte Sicherheitsbedrohung, die von der Arktis ausgeht, sind die globalen Auswirkungen des Klimawandels. Die Erwärmung der Erdatmosphäre, der Anstieg der Meerestemperatur, das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes und die Freisetzung von Methan aus dem arktischen Permafrost sind die wichtigsten Themen, die die Konferenzteilnehmer diskutierten. Die Auswirkungen dieser katastrophalen Phänomene werden von Murmansk bis Rovaniemi und von Miami bis Dhaka zu spüren sein. Um die besondere Stellung der Region wiederherzustellen, muss Kooperation, nicht Konflikt, die Grundlage des Zusammenspiels der Großmächte in der Arktis sein.

Leider fehlt es bislang an konsequenter und ernsthafter internationaler Zusammenarbeit zur Verlangsamung der Erwärmung der Erdatmosphäre. Daher gibt es immer mehr alternative Maßnahmen, die den Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirken, anstatt sie zu verhindern. Diese könnten potenziell fruchtbare Bereiche für internationale Zusammenarbeit bieten. Insbesondere Geo-Engineering wird zunehmend zu einer praktikablen Option, selbst für einstmals entschiedene Gegner. Ein Workshop-Teilnehmer bemerkte: „Vor fünf Jahren hätte ich Geo-Engineering angesichts der potenziellen Risiken nicht einmal in Betracht gezogen. Heute sind wir jedoch an einem Punkt angelangt, an dem es zu riskant ist, die Forschung in dieser Richtung nicht zumindest weiter zu verfolgen.“ Diese Gefahren werden sich nur noch verschärfen, wenn einzelne Länder separate und konkurrierende Geo-Engineering-Programme einführen. Die internationale Forschungs- und gegebenenfalls Entwicklungszusammenarbeit der westarktischen Anrainerstaaten muss daher mit Russland und China erfolgen.

Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit jeglicher Form von Tests und Einsätzen erfordert daher ein stärker integriertes „Systemdenken“ sowie umweltbewusstere Strategien und Praktiken, die den Grenzen des Planeten Rechnung tragen. Die Teilnehmer äußerten die Befürchtung, dass der Einsatz von Geo-Engineering-Technologien und -Infrastruktur in der Arktis, wie in anderen regionalen Kontexten, zu einer unausgewogenen Diskussion führen könnte, die letztlich Anpassungs- und Minderungstechnologien außer Acht lässt. Während Diskussionen über Geo-Engineering in der Vergangenheit jedoch verpönt waren, ist es nun die Pflicht der arktischen Gemeinschaft, die Aussichten und Bedenken potenzieller Klimainterventionen zu berücksichtigen. Die weitreichenden Auswirkungen des anhaltenden Klimawandels in der Arktis sollten statt des derzeitigen Zynismus und der Konfrontation eine pragmatische und positive Vision für die Zukunft der Region inspirieren.

Das Versicherheitsproblem der Arktis

Der Weg zu einer Wiederaufnahme und Verbesserung der Zusammenarbeit in der Arktis führt grundsätzlich über die Zusammenarbeit mit Moskau, der etabliertesten Macht der Region. Russland kontrolliert über 50 Prozent der gesamten arktischen Küstenlinie, unterhält die größte Militärpräsenz der Region und arbeitet daran, seine bereits umfangreichen Handelsinteressen durch den Ausbau der Nördlichen Seeroute auszubauen. Wie die Trump-Regierung richtig erkannt hat , stärkt die anhaltende Feindseligkeit zwischen dem Westen und Russland auch China und bietet Peking Möglichkeiten, die es sonst vielleicht nicht hätte – oft auf Kosten Washingtons. Dazu gehört Chinas zunehmende Präsenz in der Arktis, die Peking sowohl in Zusammenarbeit mit als auch unabhängig von Moskau aufgebaut hat. China war in den letzten Jahrzehnten in der Arktis präsent, obwohl diese Präsenz seit den 2010er Jahren rasch ausgeweitet wurde. 2013 wurde China Beobachterstatus im Arktischen Rat gewährt und 2018 veröffentlichte Peking sein erstes Weißbuch zur Arktispolitik.

Während sich Chinas erklärte Interessen in der Region auf Naturschutz, wirtschaftliche Chancen, Fischerei und wissenschaftliche Forschung konzentrieren, hat der schwelende globale Wettbewerb zwischen Peking und Washington zu größeren Sicherheitsbedenken in der Arktis geführt, wie mehrere chinesische und amerikanische Teilnehmer anmerkten. So haben Russland und China beispielsweise die lange arktische Küste und die Flotte atomgetriebener Eisbrecher des ersteren genutzt, um in der gesamten Region groß angelegte Wirtschaftsprojekte durchzuführen – Teil von Chinas Bemühungen, die sogenannte Polare Seidenstraße zu entwickeln. Wie oben erwähnt, haben Russland und China auch ihre militärische Zusammenarbeit in der Arktis verstärkt. Zwar gibt es Möglichkeiten für eine selektive Zusammenarbeit mit Peking in den Bereichen Fischerei, Naturschutz und wissenschaftliche Forschung in der Region, doch falls sich die Beziehungen zwischen dem Westen, Russland und China in der Arktis nicht verbessern, wird die Versicherheitlichungskrise wahrscheinlich die Beziehungen zwischen dem Westen, Russland und China in der Arktis dominieren.

Aufeinanderfolgende US-Regierungen haben versucht, die Beziehungen zu Russland zu verbessern, indem sie versuchten, die Beziehungen von unten nach oben aufzubauen. Dabei konzentrierten sie sich auf relativ unbedeutende Angelegenheiten, bei denen Washington glaubte, gemeinsame Interessen mit Moskau zu haben. Dieser Ansatz konnte die Beziehungen jedoch nicht stabilisieren, da er die wichtigsten – und potenziell störenden – Meinungsverschiedenheiten außer Acht ließ. Diese Streitpunkte kochten oft über und machten jede Möglichkeit einer echten Annäherung zunichte.

Solange die USA und Russland ihre grundlegenden Meinungsverschiedenheiten über die die europäische Sicherheit nicht beilegen, dürften die gemeinsamen Bemühungen in der Arktis und anderswo scheitern. Die Trump-Regierung hat Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit Russland signalisiert und in diesem Zusammenhang – bisher vergeblich – versucht, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Jüngste Spannungen über die Unfähigkeit, einen Waffenstillstand in der Ukraine auszuhandeln – teilweise aufgrund der mangelnden Bereitschaft der Regierung, Russland in strategisch wichtigen Fragen einzubeziehen –, gefährden eine mögliche Entspannung. Dennoch sind die Bemühungen der Regierung, den Dialog mit Russland wieder aufzunehmen, ein wichtiger und positiver Schritt. Bis dahin bleibt der arktische Exzeptionalismus jedoch eingefroren – wenn auch noch nicht tot.

Fazit

Die Versicherheitlichung der Arktis lenkt derzeit die Aufmerksamkeit auf die Region und das Engagement in ihr. Die zugrundeliegenden Beweggründe für die Beibehaltung des arktischen Exzeptionalismus sind jedoch nur noch deutlicher geworden. Die sich verändernde Landschaft der Region – verursacht durch die Auswirkungen des ungebremsten Klimawandels – ist eine Hauptursache für die zunehmenden Sicherheitsprobleme, mit denen alle Akteure in der Arktis konfrontiert sind. Eine Politik, die lediglich die regionale Unsicherheit verschärft und die militärischen Spannungen steigert, ohne die eigentlichen Ursachen dieser Spannungen anzugehen, wird nicht zum Erfolg führen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, diese Negativspirale hin zu zunehmender Konfrontation zu stoppen, doch dazu muss eine klimatologische Perspektive in jede umfassende Arktispolitik einbezogen werden. Darüber hinaus – und das ist noch schwieriger – ist eine effektive Zusammenarbeit zwischen Amerikanern, Europäern, Russen, Chinesen und anderen erforderlich.

Letztlich sind es die globalen Auswirkungen des Klimawandels, die für alle Nationen die größten Sicherheitsrisiken darstellen. Während die verheerendsten Folgen des Klimawandels scheinbar Probleme ferner Zukunft sind, stehen die Staaten in Wirklichkeit bereits heute vor den daraus resultierenden Sicherheitsfragen. In einer Zeit internationaler Unruhen und Unsicherheiten mag die Versicherheitlichung der Arktis wie eine ausgemachte Sache erscheinen. Glücklicherweise zeigt die Geschichte jedoch, dass die Arktis mit ihren außergewöhnlichen Eigenschaften möglicherweise noch eine Region bleibt, in der traditionelle geopolitische Anliegen weiterhin eine Randrolle spielen.

Daher liegt es im Interesse aller Staaten, dass der Arktische Rat seine Arbeit wiederaufnimmt und die regionalen Spannungen zwischen den USA, Russland und China abklingen. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können globale Akteure zusammenarbeiten, um die klimatischen Risiken in der Arktis zu verringern und sicherzustellen, dass die Region ihre berühmte Ausnahmestellung behält.

Dieser Beitrag erschien zuerst im amerikanischen Think Tank „Arctic-Institute“