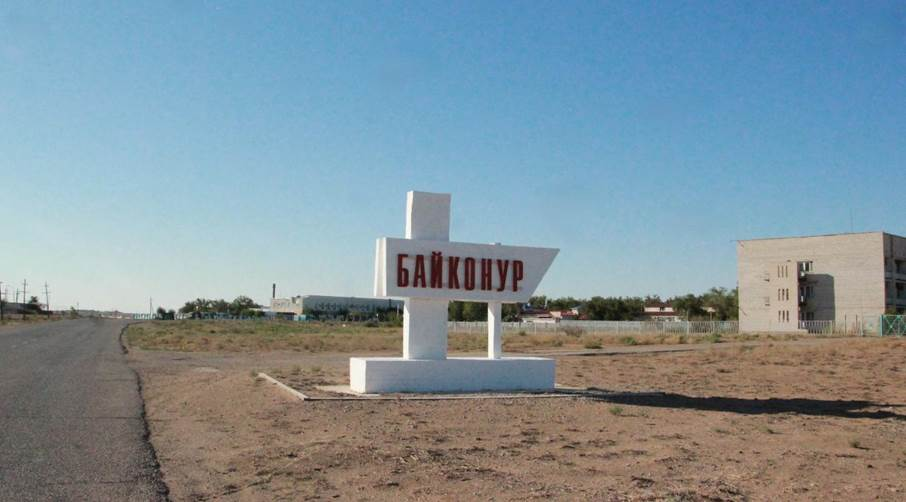

Der Kosmodrom Baikonur, eine Ikone der russischen Weltraumforschung, die zuletzt von Moskau vernachlässigt wurde, sucht nach einer Zukunft.

Der legendäre sowjetische Weltraumbahnhof in der kasachischen Steppe im Süden Kasachstans feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Seit der Auflösung der UdSSR 1991 wird Baikonur von Moskau als russische Exklave verwaltet. Heute ist er zudem Gegenstand internationaler Sanktionen gegen Russland.

Baikonur-Schild auf dem Gelände des Kosmodroms (Bildnachweis: Emma Collet).

„Der erste Mensch im Weltraum … das war etwas Besonderes!“, ruft Asamat Doschanow, Direktor von KazCosmos, der kasachischen Raumfahrtagentur, während er an einem Poster vorbeifährt, das Juri Gagarin ehrt. Das lächelnde Gesicht des berühmtesten sowjetischen Kosmonauten ist in Baikonur allgegenwärtig – stets begleitet von der Aufschrift „Pojechali!“ („Los geht’s!“ auf Russisch), jenem berühmten Satz, den Gagarin am 12. April 1961 vor seinem Flug in den Orbit aussprach.

Als Symbol des goldenen Zeitalters der Weltraumforschung präsentiert Baikonur stolz das Pioniererbe der UdSSR – vom ersten Satellitenstart 1957 über die Mission von Valentina Tereschkowa, der ersten Frau im All, 1963 bis hin zu Gagarins sensationeller Reise.

Fährt man die Hauptstraße entlang, die das größte Kosmodrom der Welt durchzieht – es erstreckt sich über mehr als 6700 Quadratkilometer –, tauchen am Horizont zahlreiche Infrastrukturanlagen auf, die die endlose Steppe unterbrechen. Die Sowjets wählten den Standort 1955, da er bis auf ein paar Pferde und Kamele im roten Sand völlig verlassen war. Zudem liegt er relativ nah am Äquator und bietet damit eine der kürzesten Flugbahnen ins All.

Erinnerungen an die sowjetische Eroberung des Weltraums

Die Anlagen, einschließlich der Startrampen, tauchen langsam aus der Weite auf. Jeder Teil Baikonurs liegt Dutzende, teils Hunderte Kilometer voneinander entfernt, „um die völlige Zerstörung des Kosmodroms im Falle eines amerikanischen Bombenangriffs zu verhindern“, erklärt Azamat Saigakov, Raumfahrtingenieur und stellvertretender Direktor des russisch-kasachischen Joint Ventures Bayterek.

Tatsächlich wurde der Weltraumbahnhof zu Beginn des Kalten Krieges gebaut und diente zunächst als Testbasis für die erste sowjetische Interkontinentalrakete, die R-7. Der Standort Baikonur war so geheim, dass die Amerikaner ihn erst zwei Jahre nach Baubeginn entdeckten.

Der Standort überstand das Chaos des Zerfalls der Sowjetunion in den 1990er Jahren „relativ glimpflich“, erinnert sich Sergei Sopov, Gründer und erster Direktor der kasachischen Nationalen Weltraumagentur (1991–1993), der den Großteil seiner Karriere in Baikonur verbrachte. „Nach 1991 blieb das Kosmodrom unter militärischer Kontrolle und unterstand den Atom- und Weltraumstreitkräften der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Sie waren damit offiziell von den neuen nationalen Einheiten getrennt, die auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion entstanden.“

Sopov war an der Ausarbeitung des Abkommens zwischen Russland und Kasachstan von 1994 beteiligt. Moskau pachtete das Kosmodrom und die geschlossene Stadt Baikonur – damals Heimat von 110.000 Menschen – für 20 Jahre und zahlte Astana dafür jährlich 115 Millionen Dollar. In den 2000er Jahren wurde die Anlage schrittweise entmilitarisiert und für kommerzielle Missionen sowie bemannte Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) genutzt.

Der Pachtvertrag wurde inzwischen bis 2050 verlängert, sodass der Standort weiterhin unter russischer Verwaltung bleibt und Roskosmos mit seinen Tochtergesellschaften dort aktiv ist. Für Russland ist Baikonur ein lebendiges Denkmal des Weltraumwettlaufs. Laut einer Umfrage des Lewada-Zentrums sind 43 Prozent der Russen noch immer stolz auf die sowjetischen Errungenschaften im All.

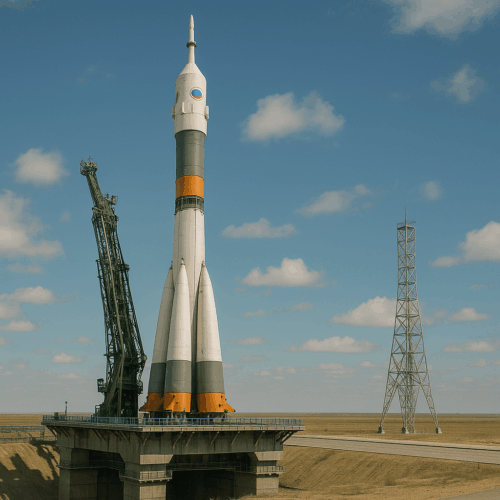

Doch angesichts der Konkurrenz durch das 2015 im russischen Fernen Osten eröffnete Kosmodrom Wostotschny gehören Baikonurs glorreiche Tage der Vergangenheit an. Am Fuße der Startrampe „Gagarin“ zeugen verlassene Anlagen von diesem Niedergang. Seit 2019 ist die Rampe stillgelegt und inzwischen zu einer Touristenattraktion umfunktioniert. Auch mehrere andere Startrampen sind seit Jahren außer Betrieb und rosten unter der sengenden Sonne Kasachstans. Von den zehn bestehenden Startkomplexen sind nur noch drei für die Programme „Proton-M“ und „Sojus“ in Betrieb.

Die Gagarin-Startrampe, von der Juri Gagarin ins All startete, ist heute eine Touristenattraktion (Bildnachweis: Emma Collet).

Russland, eine kommerzielle Weltraummacht im Niedergang

„Es ist, als müsste man sich zwischen einem alten sowjetischen Moskwitsch und einer neuen ausländischen Marke entscheiden“, sagt Doschanow über die stillgelegten Standorte. „Der erste läuft zwar noch, aber man kann nicht ewig auf alte Autos setzen.“ Mit anderen Worten: Die Infrastruktur altert, und Russland investiert kaum in die Modernisierung.

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR brachen die russischen Investitionen in die Raumfahrt infolge der Wirtschaftskrise drastisch ein. Trotz eines 50-Milliarden-Dollar-Plans, den Wladimir Putin 2013 für ein siebenjähriges Raumfahrtprogramm ankündigte, ist das Land – einst ebenbürtiger Konkurrent der USA – weit zurückgefallen.

„Russland ist heute eine zweitrangige Weltraummacht“, sagt Bruce McClintock, Leiter der Weltraumforschung bei der RAND Corporation und früherer US-Verteidigungsattaché in Moskau. Er verweist auf die allgegenwärtige Korruption in den Programmen sowie auf die seit 2022 verhängten internationalen Sanktionen, die die russische Raumfahrtindustrie schwer getroffen haben.

„Russische Trägerraketen sind stark auf westliche Elektronik angewiesen, insbesondere aus den USA und Europa. Seit dem Krieg in der Ukraine hat Russland den Zugang zu den meisten dieser Komponenten verloren, viele seiner Satelliten mussten stillgelegt werden“, ergänzt Bart Hendrickx, Analyst für russische Raumfahrtprogramme und Professor an der Universität Gent.

Auch die Kooperation mit westlichen Partnern – abgesehen von bemannten ISS-Missionen – wurde eingestellt. Dazu zählen etwa die „Sojus“-Starts vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana mit Arianespace. Russland, isoliert, brachte 2022 nur ein Prozent aller weltweit gestarteten Satelliten ins All.

Der Kreml verfolgt zwar weiterhin ehrgeizige Projekte, darunter den Bau einer eigenen Raumstation bis 2030, die von Wostotschny aus starten soll. Zudem wirbt Moskau mit neuen orbitalen Waffensystemen, darunter nuklearfähigen Satelliten. Diese Aktivitäten laufen über das militärische Kosmodrom Plessezk in der Region Archangelsk und verdeutlichen, wie stark zivile Raumfahrtbudgets zunehmend für militärische Zwecke genutzt werden.

Hoffnungsträger „Sojus-5“

In den großen russischen Weltraumplänen wird die Rakete „Sojus-5“ kaum erwähnt – und doch ruhen auf ihr viele Hoffnungen für Baikonur. Auf dem Startgelände Nr. 45, dem früheren „Zenit“-Komplex, laufen derzeit die Vorbereitungen für ihren ersten Testflug im Dezember.

Unter der sengenden Sonne arbeiten Techniker am Startturm. Inmitten von Windböen und Staubteufeln justieren sie den Kabelmast, der die Rakete bis zum Start mit Strom versorgen wird. Die Modernisierung war nötig, weil zuvor von dieser Rampe die „Zenit“ gestartet war – eine Rakete, die in der Ukraine gefertigt wurde. Nach der russischen Annexion der Krim 2014 und dem Krieg im Donbass endete diese Kooperation abrupt.

Startrampe im Zenit-Startkomplex, von der die russische Sojus-5-Rakete abheben wird. (Bildnachweis: Emma Collet).

„Der Hauptunterschied liegt in der Größe der Sojus-5 im Vergleich zur Zenit“, erklärt Syrym Intymakow, Direktor der Baiterek-Niederlassung in Baikonur. „Technologisch haben wir so viel wie möglich von der Konfiguration der Zenit übernommen.“

Die Rakete kann bis zu 17 Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern. Doch ihre kommerzielle Zukunft ist ungewiss. Aufgrund der Sanktionen ist sie vom westlichen Markt ausgeschlossen. „Ihre Kundenbasis wird vor allem aus befreundeten Staaten im Nahen Osten und in Afrika bestehen, die lediglich ein oder zwei Satelliten benötigen“, schätzt Florian Vidal, Forscher an der Universität Tromsø und Associate Fellow am IFRI. „Das sind kleine Missionen, die nicht annähernd die Rentabilität bringen, wie sie Russland früher mit europäischen Partnern erzielte.“

Kasachstans Ambitionen

Die 1,5 Milliarden Euro teure Modernisierung der Zenit-Rampe wird nicht von Russland, sondern von Kasachstan finanziert. Seit 2018 ist das zentralasiatische Land Eigentümer der östlichen Anlagen Baikonurs – und damit aus dem russischen Pachtvertrag herausgelöst.

In diesem Jahr gingen auch die Gagarin-Startrampe und das Buran-Montagegebäude – mit verfallenden Prototypen aus den 1970er Jahren – in kasachische Verwaltung über. Während diese Standorte künftig Touristen anziehen sollen, könnten weitere strategische, aber ungenutzte Einrichtungen folgen – in einer Zeit, in der Russlands Position in Baikonur immer unsicherer wird.

Ein rostiger Prototyp des geplanten sowjetischen Space Shuttles namens „Buran“. Das Bauprogramm wurde 1993 offiziell aufgegeben (Quelle: Panikovskij, cc-by-sa 4,0).

„Russland könnte noch für begrenzte Zeit in Baikonur bleiben, um in Zentralasien präsent zu sein“, sagt Nourlan Asselkan, Chefredakteur der kasachischen Zeitschrift Space Research and Technology. „Doch die vollständige Verlagerung aller Programme nach Wostotschny würde dessen Kapazitäten derzeit übersteigen.“ Der entscheidende Moment werde nach 2028 kommen, wenn Roskosmos und die NASA den ISS-Betrieb einstellen.

Kasachstan versucht derweil, ausländische Investoren anzuziehen und den Grundstein für eine eigene Raumfahrtindustrie zu legen. So plant das Land die Entwicklung einer ultraleichten Trägerrakete. Premierminister Olschas Bekenow kündigte in diesem Jahr die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone in Baikonur an, die „nationalen Raumfahrtprojekten und ausländischen Start-ups“ gewidmet sein soll. Sie soll rund 1750 Quadratkilometer umfassen – etwa ein Viertel des Kosmodroms.

Eintritt in den Sektor von „Bayterek“, dem 2004 gegründeten kasachisch-russischen Joint Venture

(Bildnachweis: Emma Collet).

Gespräche mit indischen und europäischen Unternehmen laufen bereits, doch China ist unter den „Newcomern“ am besten positioniert. Beim Besuch von Xi Jinping in Astana versprach Peking 100 Millionen Yuan (rund 13 Millionen Euro) für gemeinsame Raumfahrtprojekte. Chinesische Start-ups, die bereits Satellitenstarts anbieten, könnten die ersten ausländischen Betreiber sein, die Baikonur nutzen.

„Das würde sich nahtlos in Chinas Belt-and-Road-Vision einfügen“, sagt Vidal. „Peking ist Regionalmacht und enger Nachbar Kasachstans – Baikonur könnte den wachsenden Bedarf an Satellitenstarts ganz natürlich bedienen.“ In den kasachischen Steppen zeichnet sich damit ein neues Wettrennen im All ab.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit unserem Partner bne intelliNews