Autor: Klaus Dormann

Im russischen Wirtschaftsministerium kann man sich jetzt von sehr renommierten deutschen Konjunkturexperten bestätigt fühlen. Der „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ hat in seinem „Frühjahrsgutachten“ seine Prognose für Russlands diesjähriges Wachstum überraschend stark um einen Prozentpunkt auf +2,7 Prozent angehoben. Damit würde Russlands Wirtschaft noch stärker wachsen als die russische Regierung erwartet (+2,5 %). Viele andere Prognosen für das diesjährige Wachstum der russischen Wirtschaft wurden hingegen im Verlauf des letzten halben Jahres kaum verändert und liegen weiterhin bei rund 1,6 Prozent.

In der letzten Woche haben sich auch der frühere deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, der CNN-Journalist Frederik Pleitgen und Janis Kluge, Russland-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, zur russischen Wirtschaft geäußert. Teilweise stimmen Einschätzungen überein, teilweise beurteilen sie die Entwicklung der russischen Wirtschaft aber auch sehr unterschiedlich.

Sachverständigenrat erwartet 2025 in Russland 2,7 Prozent Wirtschaftswachstum

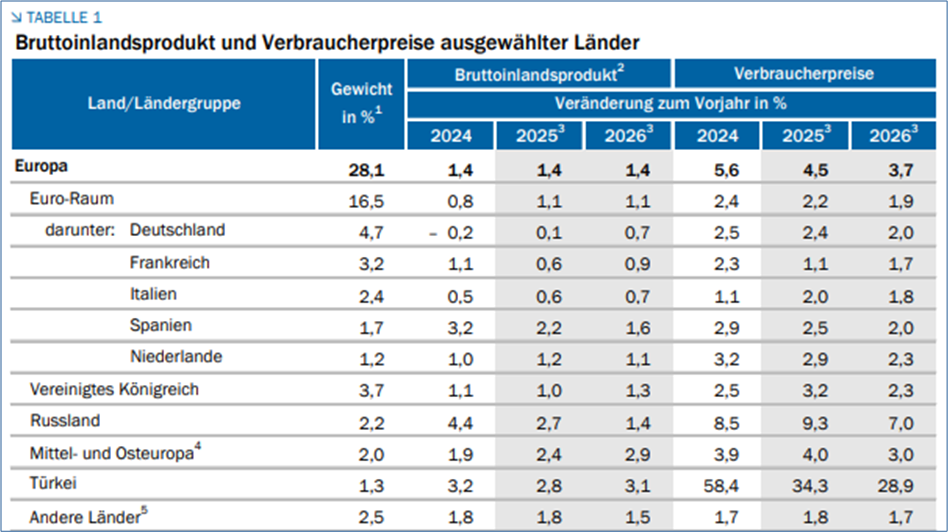

Schlagzeilen deutscher Medien zur russischen Wirtschaft verkünden derzeit häufig: „Russland droht eine Rezession“, „Russlands Wirtschaft leidet“, „Russland ist in der Klemme“, … . Der von der Bundesregierung berufene „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ prognostiziert in seinem „Frühjahrsgutachten“ hingegen, dass die russische Wirtschaft im laufenden Jahr um 2,7 Prozent wachsen wird. Und im nächsten Jahr erwarten die „Wirtschaftsweisen“ immerhin noch ein Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent in Russland. Im Gegensatz dazu werde die deutsche Wirtschaft 2025 weiterhin annähernd stagnieren (+ 0,1 %) und 2026 nur halb so stark wie die russische Wirtschaft um 0,7 Prozent wachsen (Tabelle 1, S. 25).

Prognosen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Sachverständigenrat Wirtschaft: Frühjahrsgutachten 2025, 21.05.25

Russische Analysten erwarten viel weniger Wachstum als die „Weisen“

In ihrem Mitte November 2024 veröffentlichten Jahresgutachten hatten die „Wirtschaftsweisen“ – im Konsens mit vielen anderen Experten – noch erwartet, dass Russlands Wirtschaft im Jahr 2025 um 1,7 Prozent wachsen werde. Leider erklären sie in ihrem neuen Gutachten nicht näher, warum sie ihre Russland-Prognose jetzt so überraschend stark um einen Prozentpunkt erhöht haben. Ihre am 21. Mai veröffentlichte Prognose ist mit + 2,7 % sogar noch etwas höher als die Prognose der russischen Regierung, die der Haushaltsplanung zugrunde gelegt wurde (+ 2,5 %). Die am 19. Mai veröffentlichte Prognose der EU-Kommission ist mit + 1,7 % hingegen deutlich niedriger als die Regierungsprognose. Die von der Moskauer „Higher School of Economics“ in der ersten Mai-Hälfte befragten Analysten erwarten in diesem Jahr im Durchschnitt sogar nur noch einen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Produktion von + 1,4 Prozent.

Frederik Pleitgen: Viele Leute in Russland haben jetzt „viel mehr Kohle“

Nicht nur Wirtschaftsinstitute schätzen die Entwicklung der russischen Wirtschaft derzeit sehr unterschiedlich ein. Einige sehr konträre Ansichten zur russischen Wirtschaft waren in der letzten Woche auch von Frederik Pleitgen, „Senior International Correspondent“ der US-Fernsehgesellschaft CNN, und dem früheren deutschen Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch zu hören.

Wie er die aktuelle Wirtschaftsentwicklung in Russland sieht, vermittelte Frederik Pleitgen sehr anschaulich am 20. Mai beim ZDF-Talk mit „Markus Lanz“ (Minute 13-19 und Minute 28-32). Die Rüstungsindustrie sei für Russlands Wirtschaft natürlich viel wichtiger geworden, meint auch Pleitgen. Aber die Behauptung, die russische Wirtschaft sei komplett auf „Kriegswirtschaft“ umgestellt worden, stimme so nicht.

Die Kaufkraft der russischen Bevölkerung sei stark gestiegen. Mit der Rekrutierung zur Armee hätten viele Leute ihr Einkommen von 300 Dollar im Monat auf 2000 Dollar im Monat steigern können. Viele Beschäftigte privater Unternehmen würden von der Armee abgeworben. Deswegen zahlten jetzt auch die privaten Unternehmen viel höhere Löhne als bisher. Die Inflation werde dadurch ausgeglichen, dass viele Leute – ausgenommen Rentner und beim Staat Beschäftigte – jetzt „viel mehr Kohle“ hätten.

Überall in Moskau gibt es riesige Bauprojekte, auch für Privatwohnungen, berichtete Frederik Pleitgen von seinem kürzlichen Besuch der russischen Hauptstadt. Dabei nahm er auch an einer nächtlichen Pressekonferenz mit Präsident Putin zu den Gesprächen mit den USA teil. Ausführlich berichtete Pleitgen darüber im Podcast „Ronzheimer“ am 11. Mai (siehe auch: WDR: Putin will mit der Ukraine verhandeln – was steckt dahinter? 11.05.25).

Pleitgen stellt bei Lanz fest, die Sanktionen hätten auch auf den „Normalbürger“ in Russland nicht so durchgeschlagen wie wir uns das vielleicht denken würden. Der Krieg, so Pleitgen, ist ein „Konjunkturprogramm“ für die russische Wirtschaft – allerdings wie er hinzufügt „ein bitteres“ (fr.de; Robert Wallenhauer: Putin kann sich keinen Frieden in der Ukraine leisten: „Ausgaben für Waffen wirken wie ein Konjunkturpaket“, 24.05.25).

Die „Freundschaft mit China“ schützt Russland vor einer „Isolierung“

Pleitgen strich im ZDF die Bedeutung der guten Beziehungen Russlands mit China heraus. Russland sei mittlerweile der größte Importmarkt für chinesische Elektroautos und für andere chinesische Waren. Außerdem gebe es einen „Technologietransfer“ aus China zur russischen Armee, aber auch zu vielen zivilen Wirtschaftssektoren in Russland.

Die Russen, so Pleitgen, hätten schon am Anfang des Ukraine-Krieges gesagt, dass man sie niemals dürch Sanktionen „isolieren“ könne, solange China „ihr Freund“ sei (siehe Tagesschau-Bericht zum Besuch von Präsident Xi in Moskau). Auf der anderen Seite seien die Chinesen wegen ihres Handelskrieges mit US-Präsident Trump auch ein wenig stärker von Russland abhängig geworden.

Weil die chinesische Wirtschaft ja immer noch sehr stark wachse, sei auch massives Wirtschaftswachstum in Russland möglich, argumentiert Pleitgen. China nehme gerne das russische Gas, das wir in Europa nicht nehmen. Es nehme auch gerne russisches Öl.

In den Verhandlungen mit den USA „geht es ganz viel um Wirtschaft“

Frederik Pleitgen hat den Eindruck, dass es in den Diskussionen in Moskau nicht mehr um die Angst vor neuen Sanktionen geht, sondern um die Frage, wie mit den ausländischen Firmen umgegangen werden soll, die auf den russischen Markt zurückkehren wollen. Der Chef einer der größten russischen Banken habe ihm gesagt, wenn amerikanische Firmen tatsächlich zurück nach Russland wollten, müßten sie „nach unseren Regeln spielen“. Da reiche es nicht, „I am sorry“ zu sagen.

Die Akteure in Moskau sehen sich, so Pleitgen, schon kurz davor, zumindest auf dem US-Markt wieder aktiv zu werden. In den Verhandlungen mit den USA gehe es „ganz viel um Wirtschaft“. Es werde darüber geredet, welche „Deals“ man in der Arktis machen könne, mit „Seltenen Erden“ und mit Öl und Gas.

Im Hinblick auf die Wirksamkeit der Sanktionspolitik gegenüber Russland zieht Pleitgen folgendes Fazit:

„Wenn die Russen freie Fahrt haben auf dem chinesischen Markt, freie Fahrt auf dem indischen Markt und dann irgendwann auch noch Deals mit den USA machen – dann weiß ich nicht, was Sanktionen noch bringen können.“

Seit es das erste Gespräch zwischen den Präsidenten Putin und Trump gegeben habe, sei „die Laune in Moskau sehr gut“ meint Pleitgen (siehe zur Sendung „Markus Lanz“ auch Berichte von web.de, Tagesspiegel.de und t-online.de ).

Von Fritsch: US-Präsident Trump verfolgt vor allem Wirtschaftsinteressen

Zu den Verhandlungen Russlands mit den USA äußerte sich auch Rüdiger von Fritsch, von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Russland und seit 2020 Partner von „Berlin Global Advisors“. In einem Tagesthemen-Interview am 20. Mai. erwartet von Fritsch von US-Präsident Trump offenbar wenig Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der EU in der westlichen Sanktionspolitik. Von Fritsch meint am Anfang des Interviews jedenfalls, Präsident Putin wisse, dass Trump den „aus Sicht der USA sehr teuren und irgendwie lästigen Konflikt in Europa“ auf jeden Fall beenden wolle. Trump sei bereit, sehr viel zu opfern, um den Ukraine-Konflikt zu beenden, nämlich Interessen der Ukraine und europäische Sicherheitsinteressen.

Wie Frederik Pleitgen meint auch Rüdiger von Fritsch, dass US-Präsident Trump bei den Verhandlungen mit Russland hauptsächlich Wirtschaftsinteressen verfolgt. Es sei sehr bemerkenswert, dass der US-Präsident in seinem Telefongespräch mit Präsident Putin vor allem von amerikanischen und russischen Wirtschaftsinteressen gesprochen habe, für die er eine „goldene Zukunft“ sehe. Das nutze Putin aus.

Von Fritsch fordert „Geschlossenheit und Entschlossenheit bei den Sanktionen“

Während Frederik Pleitgen die Wirksamkeit der westlichen Sanktionen offenbar stark bezweifelt, ist von Fritsch überzeugt, dass die Sanktionen Putins Situation immer mehr verschlechtert haben. Der „zivile Teil“ der russischen Wirtschaft rutsche gegenwärtig in die Rezession. Im Tagesthemen-Interview nannte er außerdem folgende Symptome für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Russland:

- Die Ausgaben für den Ukraine-Krieg beanspruchen inzwischen rund 40 Prozent des russischen Staatshaushalts.

- In „guten Zeiten“ erbrachten die Einnahmen Russlands aus dem Öl- und Gasbereich rund 50 Prozent des Staatshaushalts. Dieser Anteil ist auf rund 27 Prozent gesunken. Um diesen Anteil zu halten, geht der Staatshaushalt von einem Ölpreis von 70 Dollar pro Fass aus. Gegenwärtig erreicht der Ölpreis aber nur 48 Dollar pro Fass.

- Russlands Wirtschaft ist durch die Kriegsführung völlig überhitzt. Russlands Inflationsrate liegt insgesamt bei 10,2 Prozent, im Lebensmittel-Bereich bei mehr als 12 Prozent.

- Der Leitzins, zu dem die Zentralbank an andere Banken Geld verleiht, damit Privatpersonen und Unternehmen sich Geld leihen können, liegt bei 21 Prozent. Von Fritsch: „Da investiert keiner mehr.“

- Im Staatshaushalt gibt es zwar noch „flüssige Reserven“. Sie sind aber seit Kriegsbeginn um zwei Drittel geschmolzen.

Am Schluss des Interviews fordert von Fritsch, „durch Geschlossenheit und Entschlossenheit bei den Sanktionen“ dazu beizutragen, dass Putin „an die Grenzen seiner Möglichkeiten“ kommt. Putin sei nur verhandlungs- und kompromissbereit, wenn er zu dem Schluss komme, dass seine Macht in Russland gefährdet sei, wenn er den Krieg fortsetzt (siehe auch: CNBC, Holly Ellyatt: Russia’s struggling war economy might be what finally drives Moscow to the negotiating table, 22.05.25).

SWP-Experte Janis Kluge: Putin kann sich den Krieg bisher noch leisten

Nach Einschätzung von Dr. Janis Kluge muss Präsident Putin die Wirtschaftslage in Russland bisher jedoch noch nicht in seine Kriegspläne einbeziehen. Der Stellvertretende Leiter der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin meint in einem ausführlichen t-online-Interview vom 24. Mai, dass sich Putin den Krieg „auf absehbare Zeit“ weiter leisten könne.

Die Inflation werde in Russland zwar zunehmend zu einem Problem und durch den derzeit niedrigen Ölpreis seien die Einnahmen nicht mehr so groß. Dennoch sei Russland bislang „nicht an dem Punkt, an dem Putin die Wirtschaftslage in seinen strategischen Kriegsplänen einbeziehen müsste“.

Die Verschlechterung der Wirtschaftslage in Russland führe allerdings zu Verteilungs- und Zielkonflikten. Putin müsse sich besser überlegen, wofür er Geld ausgebe. „Voraussichtlich wird es im Sommer Einschnitte geben, um den Haushalt auszubalancieren“, sagt Kluge.

Vor allem die hohe Inflation birgt „politischen Sprengstoff“

Konfliktpotenzial sieht Kluge vor allem durch die hohen Preissteigerungen. Allerdings sei die Bevölkerung in dieser Hinsicht „erprobt“: Schon 2014 habe die Inflation zeitweise bei mehr als zehn Prozent gelegen, nachdem keine europäischen Lebensmittel mehr importiert werden konnten.

Die russische Zentralbank habe auch bereits erste Erfolge bei der Bekämpfung der Inflation erzielt. Sie trete mit ihrem hohen Leitzins kräftig auf die Bremse. Das gehe allerdings „auf Kosten der Wirtschaftskraft“. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden des hohen Leitzinses sein werde, lasse sich aber bisher nicht bemessen.

Russlands Wirtschaft wird bei stagnierender Produktion weiter „militarisiert“

Kluge sieht die russische Wirtschaft an der Grenze ihrer Wachstumsmöglichkeiten. Er meint, die Produktion stagniere:

„Der Boom der vergangenen Jahre war ein Strohfeuer. Zunächst haben die Armee und die wachsende Rüstungsindustrie gut zwei Millionen neue Jobs geschaffen, der Krieg hat auch die Nachfrage erhöht. Jetzt aber ist die Arbeitslosigkeit niedrig, die Gehälter sind hoch und die Produktion stagniert. Das Wachstum der vergangenen Jahre holt Russland ein. Die Wirtschaft stößt an ihre Grenzen.“

Der SWP-Experte geht davon aus, dass die Wirtschaft angesichts der Stagnation weiter militarisiert wird. Zivile Bereiche müssten Arbeitskräfte an die Militärindustrie abgeben.

Die Resilienz der russischen Wirtschaft werde vor allem durch den Mangel an Arbeitskräften geschwächt. Russland habe eher ein Kapazitäts- als ein Konjunkturproblem. Für die Bevölkerung sei das vorerst allerdings gut: Sie habe Arbeitsplätze und hohe Gehälter.

Russland findet immer neue Wege zur Umgehung von Sanktionen

Während Ex-Botschafter von Fritsch „Geschlossenheit und Entschlossenheit“ für die Wirksamkeit von Sanktionen fordert, sieht Janis Kluge die Verabschiedung neuer Sanktionspakete eher als ein „Katz-und-Maus-Spiel“. Russland werde neue Wege zur Umgehung von Sanktionen finden, worauf dann wieder die EU reagieren müsse. Kluge meint:

„Seit gut zwei Jahren geht es bei neuen Paketen vor allem um die Durchsetzung alter Maßnahmen, nicht um wirklich neue Sanktionen. Die letzte richtig wirksame neue Strafmaßnahme war das Ölembargo von Anfang 2023. Die Sanktionen gegen die Schattenflotte helfen, den Ölpreisdeckel durchzusetzen, sie schränken aber nicht das russische Exportvolumen ein.“

Immerhin würden die Sanktionen aber die russischen Staatseinnahmen senken, meint Kluge. Russland müsse seinen Abnehmern von Rohöl – insbesondere China und Indien – hohe Rabatte gewähren. Auch die Transportkosten für das Öl seien gestiegen. Pro Jahr würden Russland so zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar an Einnahmen fehlen. Angesichts von Gesamtexporten in Höhe von gut 450 Milliarden Dollar sei das allerdings ein relativ geringer Anteil.

Als Fazit zur Sanktionspolitik stellt Kluge fest, dass es für die EU nicht mehr viele Möglichkeiten für Sanktionen gebe, weil der bilaterale Handel mit Russland bereits stark dezimiert sei. Wenn die letzten Importe von Öl und Gas auch noch getilgt seien, bleibe kaum noch etwas übrig.

Kluge empfiehlt:

„Wenn wir noch etwas erreichen wollen, müssen wir die Ukraine-Hilfen hochfahren.“

Quellen und Lesetipps:

- Janis Kluge (SWP) im t-online.de-Interview mit Simon Cleven, Maritius Kloft: Putins Wirtschaft strauchelt. „Die Situation für Russland hat sich verändert“, 24.05.25

- Rüdiger von Fritsch, 2014-2019 deutscher Botschafter in Russland, im Tagesthemen-Interview: Ukraine-Telefonat. „Putin sieht die Dollarzeichen in Trumps Augen“, Text mit Video, 20.05.25

- Fred Pleitgen, CNN, in: ZDF: „Markus Lanz vom 20.05.25“

- Focus online.de, Michael Becker: Alarmierende Lage: Putin unter Druck, Russlands Kriegswirtschaft leidet unter Embargo, 24.05.25

- CNBC, Holly Ellyatt: Russia’s struggling war economy might be what finally drives Moscow to the negotiating table, 22.05.25

- Merkur.de Larx-Eric Nievelstein: Trotz Putins Machtdemonstration: Russland in der Klemme – Kreml „vor schwierigen Entscheidungen“, 22.05.25

- Capital.de; Nils Kreimeier: Russlands Wirtschaft: „Es gibt keine Sanktions-Bazooka“, 22.05.25

- The Guardian: The Guardian view on Russia sanctions: a brittle economy is Putin’s weakness. Ukraine’s allies must dial up sanctions to expose the fragility of the Kremlin’s strategy for perpetual war, 21.05.25

- BR 24: EU-Staaten setzen neue Russland-Sanktionen in Kraft; mit Interview mit Armin Laschet, designierter Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, 20.05.25

- Alexander Libman, Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin, im BR 24-Interview mit Jasper Ruppert: Sanktionen gegen Moskau: Warum die EU sie schrittweise verhängt, 20.05.25

- Tagesschau.de: EU beschließt neue Sanktionen gegen Russland, 20.05.25; Tagesschau.de; Thomas Spickhofen: Treffen der Außenminister. EU will russische Schattenflotte sanktionieren, 20.05.25

- ZDF.de; Felix Klauser: Analyse: Sanktionspaket Nummer 17. Was neue Sanktionen gegen Russland bringen, 20.05.25

- EU Commission; Directorate-General for Enlargement and Eastern Neighbourhood: EU adopts 17th sanctions package against Russia, 20.05.25